惠安番鸭养殖技术培训

长得象鹅又像鸭子的叫什么

你得像鹅又像鸭子的,通常叫做大雁,他们时常飞在高空中,有时候菲神的时候排成一字形,或者是人字形,非长的好看,壮观,他们大部分的时间都是在北方地区生活的,有时候也会飞回来南方地区。但是在南方地区是很少看见他们的身影的,现在的大雁越来越少了,我们应该保护好生态,让他们自由自在的繁殖

番鸭学名Cairna moschata,又名香鹑雁,麝香鸭,与一般家鸭同属不同种。番鸭原产于中、南美洲热带地区。

番鸭这种四不象般的珍禽,是一种似鹅非鹅,似鸭非鸭的鸭科家禽,体重比鸭大比鹅小,据说有300余年的饲养历史,是国内外少见的名、特、优产品,别的地方是绝对没有的,只是随着改革开放,将养殖推向了全国,但养殖主要集中在南方。

番鸭体型与家鸭不同,体型前尖后窄,呈长椭圆形,头大,颈短,嘴甲短而狭,嘴、爪发达;胸部宽阔丰满,尾部瘦长,不似家鸭有肥大的臀部。嘴的基部和眼圈周围有红色或黑色的肉瘤,雄者展延较宽。翼羽矫健,长及尾部,尾羽长,向上微微翘起。番鸭羽毛颜色为白色、黑色和黑白花色三种,少数呈银灰色。羽色不同,体形外貌亦有一些差别。

康熙年间人口一千九百万,为何到乾隆年间就增加到了三亿多

一、没有爆炸式增长,而是缓慢增长

“从相对增长,即增长率和总增长的百分比来看,清朝的人口不算是什么奇迹,从顺治 12 年(1655)到道光 30年(1850)总人口从 1.19亿增加到4.3亿,年平均增长率为 6.6‰,”按绝对增长来看,以宣统三年为终点, 4亿为当年的人口数,年均增长率为4.7‰。

与以往各时期相比,无论哪一标准,年平均增长率和总增长率低于西汉,西汉200年间,人口的平均增长率约7‰,其中前期的数十年间达10‰;而东汉前期,唐前期和北宋的年均增长率都高于相对增长。实际人口的年增长率在 7‰ -10‰之间。”

摘自葛剑雄《中国人口发展史》

从清朝初到乾隆退位,直至道光年间,国内较为安定,没有大规模战争,延续百年的“康乾盛世”是人口增长的关键时期。

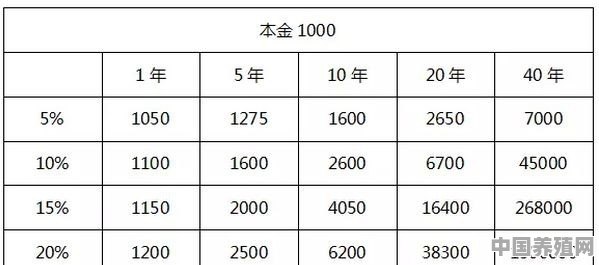

金融界有句真理:复利是最可怕的,比原子弹还恐怖。看图,自己体会。

金融界有句真理:复利是最可怕的,比原子弹还恐怖。看图,自己体会。

二、逃户减少

清朝初年,宣布“新增人口永不加赋”和“摊丁入亩”,取消全国的人头税,一律按土地缴税。

这并不说农民负担减轻了,而是逃户变少了。过去了那种为了逃避人头税嫁掉老母、委身于豪门士绅为奴的现象大大减少了,过去被隐藏的人口也大量被统计出来。

关于逃户有多严重,我可以举个栗子。东汉人口5000多万,三国时期魏蜀吴总共才800万,这怎么可能呢?西晋的晋武帝厘清全国人口,是1600万,一下子就增长了一倍,但实际上依然只有实际人口的一半左右。

三、耕地面积和农业技术的提高,这是最关键的

清帝普遍重视垦荒,把垦荒定为考核地方官政绩的重要指标。内地的土地利用率较明代得到了较大的提升,基本上到了“地无余陇”的地步。而对于新开拓的边疆地区,清廷则从内地大量移民进行开发,到了乾隆末期,内蒙、青海、新疆、岭南、台湾及东北地区都得到了不同程度的开发。嘉庆年间被流放伊犁的洪亮吉在新疆已经看到了“今看戈壁外,沃壤庶无弃”的景象。

经过一代代的垦荒开发,到了乾隆末期,根据学界估算,全国耕地面积已经达到了11-12亿亩,较之明代全盛时期的约7.8亿亩增加了大约50%。这是人口承载力提升的基础。

水稻产量比小麦高一倍,所含热量是小麦的五倍。宋元时期从越南引进,明朝在南方大量推广,清朝则将之推广到北方。全国平均亩产比明朝提高30%,粮食总产量提高了一倍左右。

四、“番薯盛世”是一个伪命题

番薯和玉米等作物一直到乾隆末期才开始大规模推广,到了近代才开始取得较大的发展。根据相关统计,一直到20世纪20年代,番薯之类的作物产量还只占粮食总产量的9%左右,清代中期只会占比更少。靠番薯玉米来养活这么多的人口显然是不可能。

答:很简单的道理,国泰民安,人逢盛世,自然人口就涨了,如果兵荒马乱,天灾人祸不断,人口不会有增长的,这充份说明康乾盛世的繁华,人民安居乐业,所以人口涨到三亿多,答毕。

因为一千几百万这个数字只是官方掌握的人口数据,与实际数据相差甚远。现代的研究认为,三藩之变结束后全国全国普遍恢复和平的康熙十八年(1679年),实际人口数量在1.5亿左右,到乾隆年间近百年大致和平时代增长一倍多达到三亿多,是比较正常的古代人口增长速度。

明代的官方人口数字,基本是一个笑话,一直是朱元璋时代的六千多万的数字。从靖难之役结束到明末天下大乱,中国核心人口密集区大致有200多年的和平年代,这是迄今为止最长的一次的长期和平。现代的研究认为,明末人口在2亿人左右。

经历了明末的战乱和清初清军在中国大地上的残酷屠杀,到三藩之变结束的1679年,实际人口估计在1.5亿左右,相比明末有巨大的下降。

当然,清初最初的官方人口数字,延续自明代,与实际差距巨大。顺治18年(1661年),官方人口数字为1920万人,康熙9年(1670年),官方人口数字为1939万人。

雍正年间开始实行普遍的摊丁入亩政策后,清代的官方人口数字开始缓慢的向实际人口数字靠近。乾隆8年(1743年),官方在册人口数字1.5亿人,乾隆59年(1794年),官方在册人口数字3.1亿人。乾隆59年(1794年)的数字,应该与实际人口数字比较接近了。当然,清代的人口数据有问题的地方也不少,如某些地方明显存在着过高的虚报,但后期与实际人口数字相对较为接近了。

康熙乾隆年间的人口增长,主要因素有两个,一是百年左右的长期和平带来的人口自然增长,二是美洲作物的推广提高了人口容纳的上限。

从康熙十八年(1679年)三藩之变结束到嘉庆元年(1796年)的白莲教大起义,中国核心人口密集区有100多年的大致和平时代,没有被战乱波及。长期的和平时代,人口自然增长非常可观。

明末开始,大航海时代中欧洲人在美洲发现的农作物逐渐传入中国,在中国缓慢的普及到各地。美洲作物中红薯(番薯)、玉米、土豆尤其重要,这些作物产量较高,并且适应多种气候以及山地等地形,大大提高了中国区域的人口上限。网上有人戏称康乾盛世为番薯盛世,指的就是这方面因素。

(红薯)

、